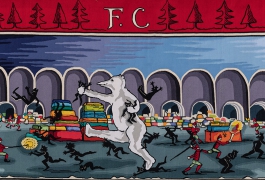

Naissance et essor : millefleurs et grandes tentures narratives

L’histoire de cette production semble correspondre au développement de plusieurs activités artisanales dans le Massif central (coutellerie, papeterie, armurerie, soierie et un peu plus tard dentelle). Si les origines flamandes sont incertaines, les tapisseries marchoises pourraient découler de la reconversion de l'industrie drapière locale en un artisanat d'art.

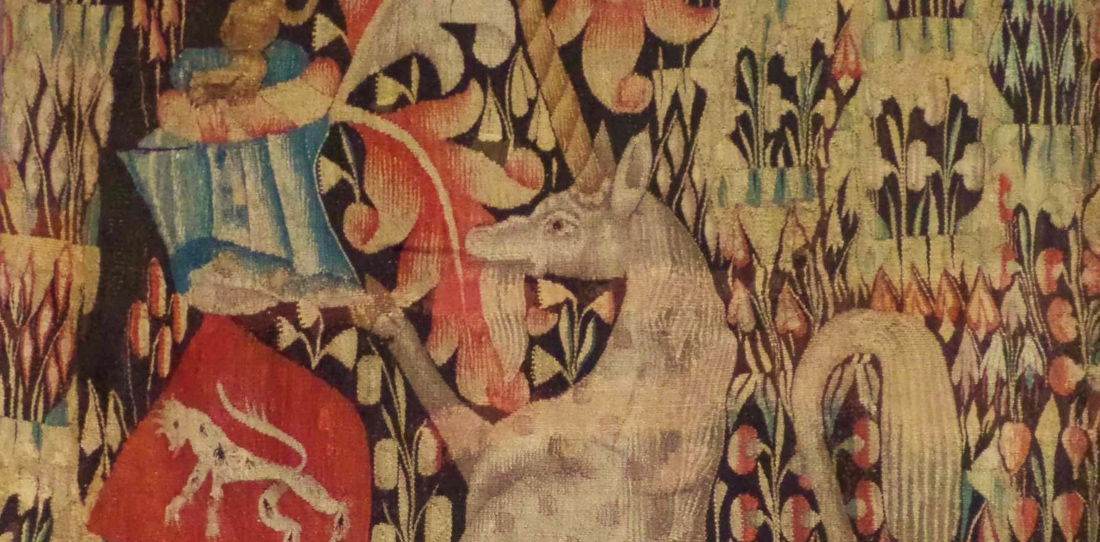

Les millefleurs

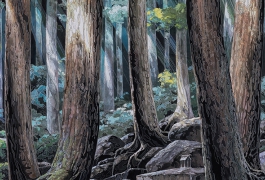

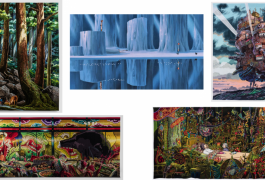

Vers 1530, apparaît un nouveau genre de tapisseries, d’abord dans les Flandres, puis dans la région d’Aubusson : les verdures dites « à feuilles de choux », « à grandes feuilles », « à feuilles renversées » ou « à aristoloches ».

Le sujet principal de ces tapisseries est une nature sauvage, au caractère mystérieux et inhospitalier, peuplée d’animaux réels ou fantastiques. La civilisation y est toujours évoquée dans le lointain par la présence d’habitations, tandis qu’un plan central est envahi par d’imposantes feuilles, lieu de combats et d’apparition d’animaux sauvages. Au premier plan, la végétation illustre généralement une orée plus hospitalière avec la présence courante d’arbres émondés, d’arbres fruitiers, et de petites fleurs. Dans ces tapisseries ne figurent presque jamais de personnages humains, elles restent l’illustration d’un univers impénétrable, végétal et animalier situé à la frontière de celui des hommes. D’autres œuvres de ce style sont notamment exposées dans la région, notamment au château de La Trémolière à Anglards-de-Salers dans le Cantal, où est conservée une tenture de dix pièces, probablement tissée en 1586 à l'occasion du mariage de Renée de Chaslus d'Orcival et Guy de Montclar-Montbrun. Cette tenture est classée monument historique.

Début du XVIIe siècle : les tapisseries tirées de romans à succès

Dans la première moitié du XVIIe siècle, les romans sentimentaux rencontrent un grand succès public.

Les lissiers de la région accompagnent cette popularité en proposant des séries de tapisseries tirées des éditions illustrées de ces ouvrages (tels que L'Astrée de Honoré D’Urfé, Pastor fido de Guarini, Diane de Jorge de Montemayor, etc.).

Jusque vers 1640, ils en reprennent les personnages et les placent sur des arrière-plans hérités des verdures à feuilles de choux ou des scènes de chasse.

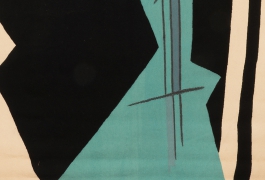

Les tapisseries à vases de fleurs : une production méconnue (1620-1635)

L’enthousiasme des Flamands pour les fleurs est célèbre : peintures, estampes, broderies, soieries, dentelles, etc., développent ce thème iconographique. Des bouquets riches, parfois improbables car mêlant des fleurs ne s’épanouissant pas à la même saison, s’étagent depuis de somptueux vases, chefs-d’œuvre d’orfèvrerie.

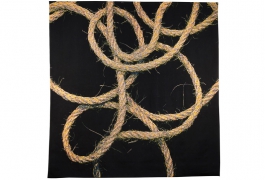

Les tapisseries d’Aubusson participent à cette brève mode décorative de 1620 à 1635.

Elles sont tissées sur fond noir ou sur fond blanc.

Les grandes tentures du XVIIe siècle

Un ensemble de tapisseries sur le même sujet est appelé une « tenture ». Ces tissages, souvent de 6 à 8 pièces, peuvent compter plus de 12 ou 14 tapisseries assorties. Une tenture de laine permet tout autant de décorer richement une demeure, que de garder la chaleur à l’intérieur d’une pièce et couper le rayonnement froid des pierres. L’ensemble se démonte aisément pour être transporté vers un autre lieu. L’importance des surfaces tissées permet le déroulement narratif d’une histoire (récits bibliques, mythologiques ou littéraires). Depuis le XVIe siècle, estampes et peintures servent de modèles aux tapisseries produites dans la région d'Aubusson.

À lire aussi

Patrimoine culturel immatériel de l'humanité

En septembre 2009, la tapisserie d’Aubusson a été inscrite sur la liste représentative du "Patrimoine culturel immatériel de l’humanité" par l’Unesco.

La tapisserie d'Aubusson a ainsi sa place parmi toutes les traditions ou les expressions vivantes héritées des ancêtres et transmises aux descendants reconnues par l'Unesco : traditions orales, arts du spectacle, pratiques sociales, rituels et événements festifs, connaissances et pratiques concernant la nature et l’univers ou connaissances et savoir-faire nécessaires à l’artisanat traditionnel.

Extrait de la convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, adoptée par l’Unesco le 3 novembre 2003 : « On entend par “Patrimoine culturel immatériel” les pratiques, représentations, expressions, connaissances et savoir-faire – ainsi que les instruments, objets, artefacts et espaces culturels qui leur sont associés […]. Ce patrimoine culturel immatériel, transmis de génération en génération, est recréé en permanence par les communautés et groupes en fonction de leur milieu, de leur interaction avec la nature et de leur histoire, et leur procure un sentiment d’identité et de continuité […]. »

Le projet d’inscription de la tapisserie d’Aubusson sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité par l’Unesco a été porté entre 2008 et 2009 par le sous-préfet d'Aubusson Bernard Bonnelle, en lien étroit avec Michèle Giffault, alors conservatrice du musée départemental de la tapisserie, et son centre de documentation.

Il s’agissait pour l’État de faire face à la fragilité de la filière et de répondre à la nécessité d’assurer la transmission du savoir-faire, qui était en péril.

Cette reconnaissance des savoir-faire de la tapisserie d’Aubusson repose sur deux axes essentiels :

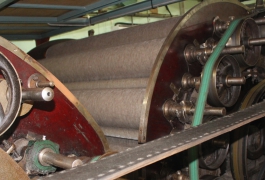

- L’existence d’une communauté professionnelle qui maintient complète, depuis plus de cinq siècles, la filière de production.

Tous les savoir-faire nécessaires à la production de tapisseries d’Aubusson sont encore présents sur le territoire. Elle comprend deux des quatre filatures qui existent en France, des teinturiers, trois manufactures, huit ateliers, des cartonniers, des restaurateurs, etc. Avec une particularité : sur un petit territoire, ce savoir-faire s’enrichit du fait que tous ces professionnels échangent, accumulant ainsi une expérience collective.

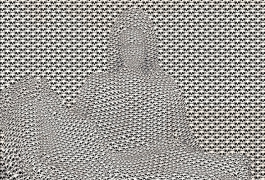

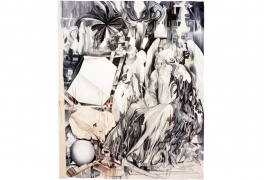

- Le travail d’interprétation des lissiers pour réaliser une tapisserie à partir d’une maquette de créateur.

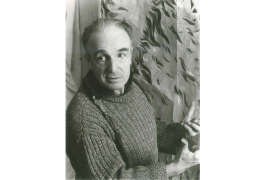

Produire une tapisserie est un travail "à quatre mains" qui naît des échanges entre le créateur, auteur d’une intention artistique, et le lissier, détenteur du savoir-faire.

Pour les pouvoirs publics, la Cité internationale de la tapisserie, par ses différentes composantes (formation, musée, création contemporaine, accompagnement de la filière professionnelle) constitue une réponse à cette labellisation.

Cette labellisation semble, à l’heure actuelle, être un facteur très positif pour l’aboutissement du projet. Il est en effet porteur d’une éthique de fonctionnement forte qui permet une responsabilisation des acteurs pour construire un projet fédérateur.

Pour aller plus loin

Découvrez les actions du Centre français du Patrimoine culturel immatériel