La Manufacture Roby

À la fois tapissiers, peintres et marchands, les Roby ont su faire prospérer leur entreprise familiale en renouvelant régulièrement leur catalogue pour offrir à leurs clients des modèles à la mode.

Une entreprise familiale locale

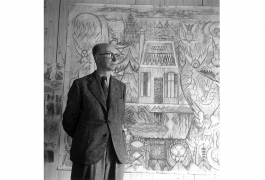

La Manufacture Roby était une entreprise familiale locale à la tête de laquelle se trouvaient trois frères, qui dirigeaient chacun un atelier important. La première branche de la famille est celle de François Roby, dit "l’Aîné". Il était l’un de deux peintres chargés de l’enseignement du dessin dans les écoles mises en place par le Peintre du Roi, Jean-Joseph Dumons, qu’il a suppléé pour la fourniture de dessins de tapis de pied. Léonard Roby, dit "Le Jeune", est le deuxième des frères Roby. Enfin, Jean Roby et ses fils constituent la troisième branche de la famille. François Roby de Faureix, le fils de François Roby, était lui aussi peintre et tapissier. Après avoir étudié pendant 4 ans aux Gobelins au sein de l’Atelier d’Antoine Boizot, il a été chargé d’entretenir à Aubusson les cartons envoyés par la Couronne. C’est lui qui tenait les comptes de l’entreprise familiale.

Un catalogue riche et varié

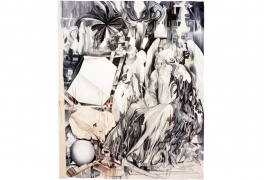

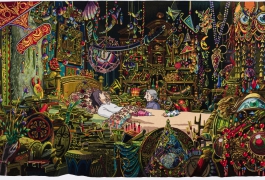

Les Roby ont cherché à se procurer de nouveaux cartons pour renouveler régulièrement leur catalogue et l’adapter ainsi au goût du jour, stratégie commerciale qui s’est révélée très efficace. Léonard Roby a su choisir des sujets à la mode, qui était alors à la pastorale, aux scènes champêtres, de foire et de pique-nique après la chasse mais aussi à la mythologie galante. Il a ainsi acheté aux héritiers de Michel Audran, entrepreneur des Gobelins, des cartons d’après Étienne Jeaurat que ce dernier avait fait tisser pour son compte personnel : l’histoire de Daphnis et Chloé et des Fêtes de village, comédie satirique de Dancourt très à la mode durant tout le XVIIIe siècle. Il a également acquis des cartons originaux répondant aux attentes de la clientèle pour des scènes de chasse à petites figures. Par ailleurs, François et Léonard Roby écoulaient une partie de leur production auprès de leurs confrères Goubert et Picon, auxquels ils en confiaient la vente. Ils avaient également recours à des dépôts à la boutique parisienne de l’avocat et négociant Jean-Louis Rogier.

Une spécialité : les chasses

L’ensemble de "Chasses" réalisé par la Manufacture Roby constitue un ensemble bien spécifique de la production aubussonnaise du XVIIIe siècle, du fait de sa rareté. Certains des motifs des chasses ont été déclinés dans des garnitures de meubles, qui sont devenues, au moment de la Révolution, une activité centrale des Roby : la branche de Jean Roby et ses fils étaient en mesure de renouveler leurs dessins tous les trois mois. Malgré tout, le métier de peintre des Roby reste mal connu, à l’instar des autres peintres locaux. En effet, étant attachés à une manufacture, ils étaient condamnés à rester dans l’ombre. Sous l’Ancien Régime, les peintres de cartons avaient un rôle d’intermédiaire peu valorisé. Les cartons étaient alors considérés comme des instruments de travail, ce qui a contribué à l’effacement de leurs auteurs.

Texte d’après Pascal Bertrand, Aubusson Tapisseries des Lumières.

À lire aussi

La Manufacture Picon

Les Picon sont une des familles de tapissiers (aujourd’hui "lissiers") d’Aubusson les plus fortunées au XVIIIe siècle.

La famille Picon est une famille de grands tapissiers mais aussi de très bons commerçants. Les Picon ont construit leur fortune en réunissant trois conditions nécessaires à un succès commercial : ils offrent une très bonne qualité de produit, s’appuient sur un excellent réseau de distribution et s’approprient les codes à la mode du moment.

Une très bonne qualité de produit

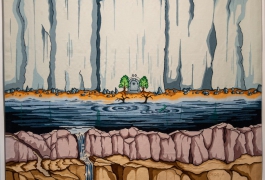

La Manufacture Picon avait une activité de tapissier mais aussi de teinturerie, de chevillage et de pliage. Jean-François Picon, le patriarche, est également devenu teinturier du Roi. Avec la famille Grellet, les Picon développent à Aubusson de nouvelles techniques provenant d’autres territoires, par exemple le moulinage de soies importé de Saint-Chamond dans la région lyonnaise. La famille Picon dispose donc d’un savoir-faire relatif aux différentes étapes de production de tapisseries. Si la quantité de tapisseries produites par cette manufacture reste stable au cours du XVIIIe siècle, la qualité, elle, va croissant. Ainsi, les Fêtes chinoises sont tissées d’un point régulier et fin, exécutées avec des laines et soies bien teintes. Il arrive parfois que les grands tapissiers comme Picon sous-traitent à des ateliers plus modestes la réalisation de certains travaux mais l’exigence de qualité est maintenue.

Un excellent réseau de distribution

Pour faire prospérer ses affaires, la famille Picon a su mettre en place des stratégies commerciales efficaces pour atteindre une clientèle internationale et renommée. Ainsi, ils s’appuient sur des correspondants dans des grandes villes, par exemple des tapissiers originaires d’Aubusson installés à Paris, rue de la Huchette ou rue Boucher. Ils disposent également de relais dans de grandes villes européennes. En outre, ils s’inscrivent dans une longue tradition de pratique de réseaux, se traduisant par une endogamie assez forte qui permet d’expliquer certaines collaborations et associations professionnelles. Ces réseaux permettent à la famille Picon de produire et d’écouler près de 20% des ouvrages en tapisserie et tapis fabriqués à Aubusson durant l’année 1755.

Une recherche de nouveaux modèles

La diversification de la production pour s’adapter au goût du jour constitue une autre facette de l’habilité commerciale de la famille Picon. Dans un système marqué à Aubusson par une règle tacite de non concurrence, les Picon ont fait des tapisseries exotiques et des chinoiseries leur spécialité. A la recherche de nouveaux cartons, ils ont retissé la Tenture chinoise, d’abord exécutée à Beauvais, puis se sont orientés vers la garniture de meubles et les tapis avec l’achat de modèles au peintre des Gobelins. Cette diversification des cartons et des sujets répond à une demande spécifique d’une clientèle internationale. Elle constitue également la réponse des tapissiers d’Aubusson à un besoin conjoncturel face à l’incapacité de Jacques-Nicolas Julliard, le peintre du Roi, à honorer ses contrats et à fournir de nouveaux modèles.

Cette famille de tapissiers a fait preuve d'un remarquable esprit d'entreprise, qui lui a permis de participer aux décors de la reconstruction de Lisbonne après le tremblement de terre de 1755.