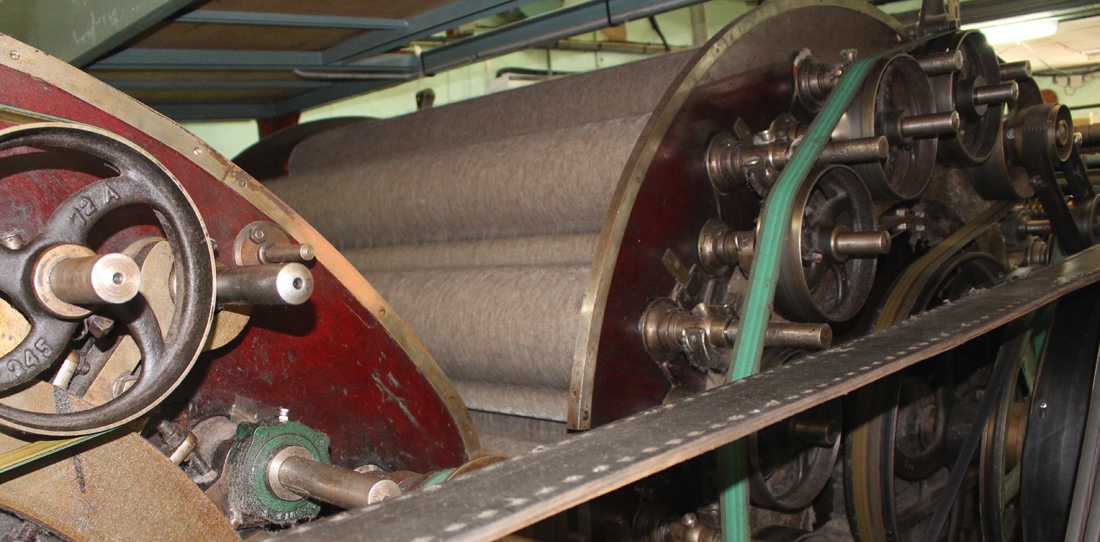

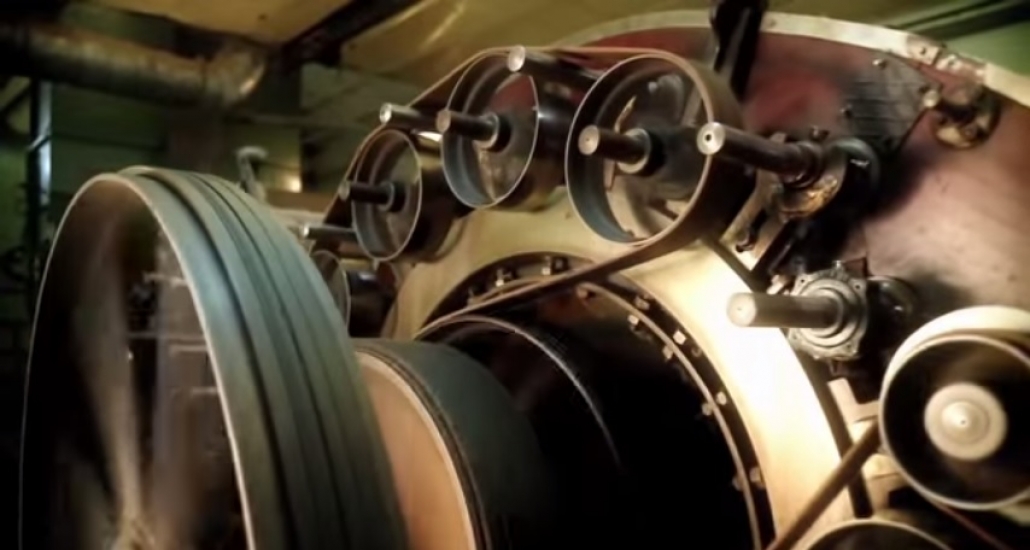

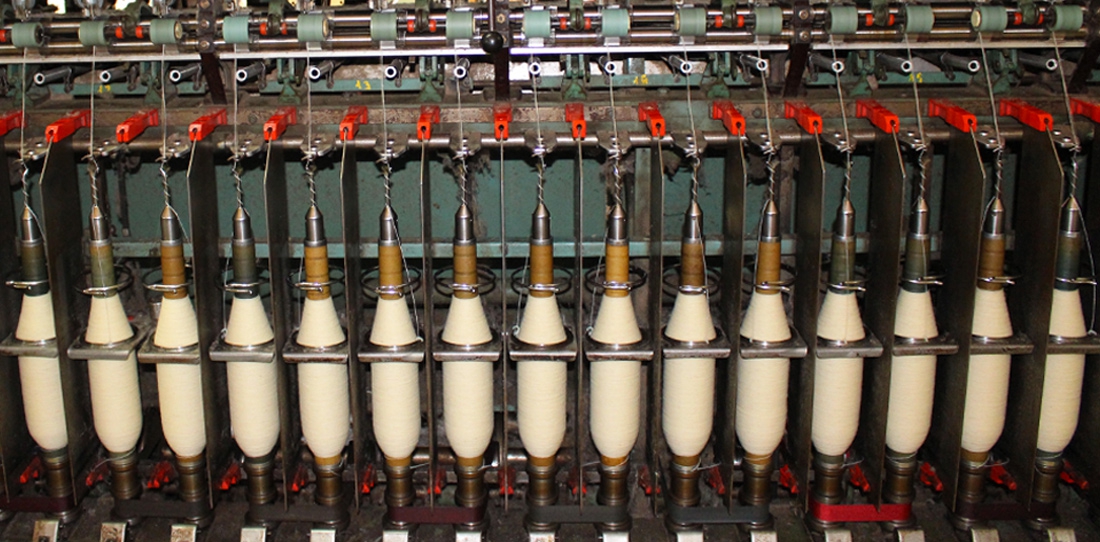

Une fois triées par type et qualité de fibres, les toisons passent par différents traitements de préparation avant de pouvoir être filées.

Ces opérations de préparation de la laine sont réalisées par des entreprises spécialisées : le lavage de laines. On ne compte plus que quelques centres de lavage en France, parmi lesquels le Lavage de Laines du Bourbonnais, tout près du département de la Creuse.

À l’état brut, la laine contient de 30 à 70% de graisse et d’impuretés. Pour pouvoir la filer, il faut la débarrasser d'un maximum de corps étrangers (sable, terre, fibres végétales et graines...) et de la plus grande partie de la graisse. Cette graisse, appelée suint, est produite par l’animal pour le protéger. On la récupère parfois lors du lavage, pour la raffiner à destination de l’industrie des cosmétiques (la lanoline).

Le lavage s'opère en deux étapes : le louvetage, traitement à sec pour dépoussiérer la laine, puis le passage de la laine dans une série de bains d'eau chaude (50 à 60°), de savon et parfois de soude ou d’une autre base dégraissante. Le lavage est progressif. On commence par le trempage pour éliminer la terre et le suint hydrosoluble. Puis le dégraissage au savon permet de supprimer la suintine (la graisse non hydrosoluble, qui ne s'élimine que sous l’action du savon) et la laine est rincée et séchée.

Il est cependant important de laisser une petite partie de lanoline, car si la laine est trop dégraissée (ou décreusée), les étapes suivantes du cardage et du filage poseront des problèmes et le tissage sera plus difficile. Certains tissus, par exemple les tweeds, nécessitent d'ailleurs de conserver une quantité importante de graisse.

Enfin, certaines laines peuvent être blanchies chimiquement lors d'une phase d'oxygénation. La laine peut ensuite passer entre les mains du filateur qui va la transformer en fil.

Au XVIIe siècle, les ateliers aubussonnais et felletinois bénéficient d’un regain d’intérêt de l’État à leur égard. Les édits royaux influent sur l’organisation de la production.

L'avènement de la Manufacture royale

En 1664, l’administration royale (à la demande du surintendant Colbert), sollicite les marchands fabricants d’Aubusson pour apporter des améliorations à la fabrication de tapisseries.

Des réunions se succèdent pour aboutir le 18 mai 1665 aux "Ordonnances et statuts des marchands, maîtres et ouvriers tapissiers de la ville d’Aubusson", confirmées par Louis XIV en juillet de la même année.

Des règles sont établies :

- Une durée minimum de 3 ans d’apprentissage, suivie de 4 ans de compagnonnage avant l’accès à la maîtrise ;

- Des "jurés gardes " sont chargés de contrôler la qualité des matières premières et des produits finis ;

- Le Roi s’engage à fournir un peintre et un teinturier à Aubusson (ce qui mettra du temps à se concrétiser) ;

- Une marque est tissée en lisière, "MRDA " pour Manufacture Royale d’Aubusson ;

- Les tapisseries doivent désormais être serties d’un liseré bleu.

Colbert ne regroupe pas les fabricants au sein d’une grande manufacture mais autorise chaque atelier d’Aubusson à inscrire en gros caractères " MANUFACTURE ROYALE DE TAPISSERIES" sur le frontispice de sa porte.

Néanmoins, les lissiers bénéficient de l’organisation correspondant au titre : la confrérie des lissiers, placée sous le patronage de la Sainte-Barbe, à l’instar de la confrérie des lissiers flamands. La fête de la Sainte-Barbe, le 4 décembre, devient un jour de festivités chômé.

Émigrations à la révocation de l'Édit de Nantes

Durant le XVIIe siècle, en quelques décennies, Aubusson et Felletin se démarquent l’une de l’autre, Felletin restant fidèle à la religion catholique tandis que beaucoup d’Aubussonnais adoptent la religion réformée.

L’Édit de Nantes, signé par Henri IV en 1598, permettait le libre exercice du protestantisme mais sa révocation par Louis XIV, le 22 octobre 1685, contraint à l’exil ceux qui refusent d’abjurer leur foi.

Tel est le destin de plus de 200 lissiers aubussonnais avec leurs familles qui gagnent la Suisse, où plusieurs s’installent dans la région de Berne, puis l'Allemagne.

À Berlin, la famille Barraband tisse des cartons provenant de Beauvais d’après des dessins des ornemanistes de Louis XIV ; près de Nuremberg, la famille Deschazeaux s’implante à Erlangen, les lissiers Claravaux et Peux à Schwabach, Mercier s’établit à Dresde.

Pour Aubusson, ce traumatisme affaiblit la production qualitativement et quantitativement durant une quarantaine d’années, jusqu’à la réforme de la Manufacture royale initiée par les pouvoirs publics dès 1726.

Au croisement des disciplines

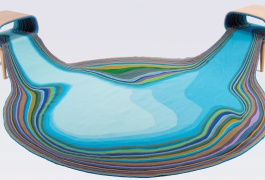

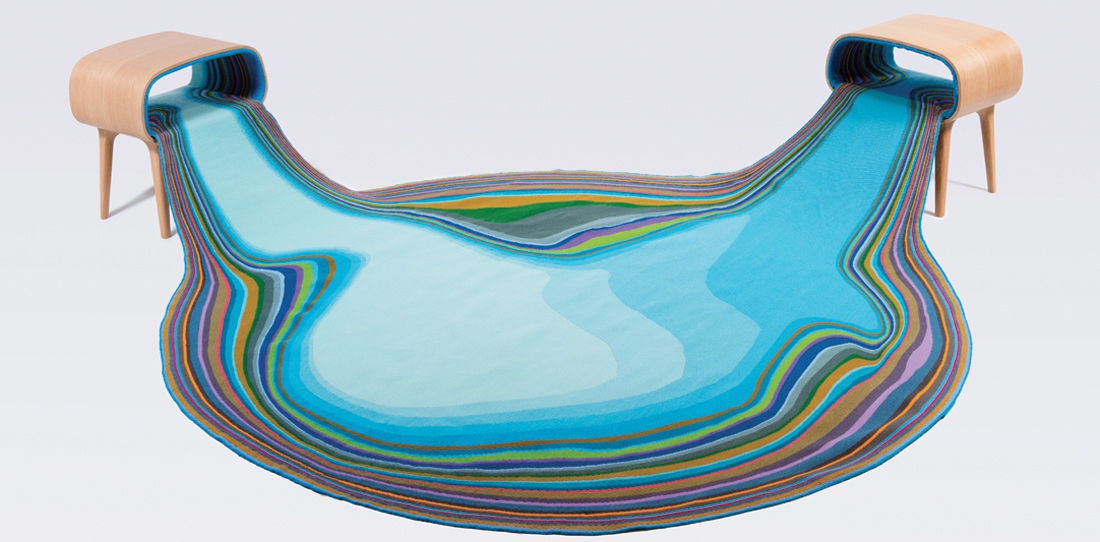

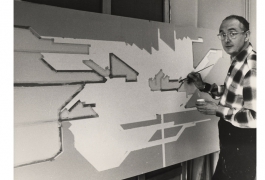

En ce début de XXIe siècle, la tapisserie d’Aubusson connaît un nouveau souffle en renouant avec la création contemporaine et en renouvelant ses usages au contact d'autres disciplines artistiques ou à travers des programmes de recherche et d'innovation.

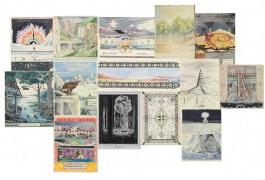

Initiée dès la fin du XXe siècle avec des créateurs issus du monde du design comme Sylvain Dubuisson, cette nouvelle période est véritablement inaugurée par la commande publique conjointe de l’État, du Conseil général de la Creuse, avec le soutien du Conseil régional du Limousin, de la "Tenture de l’an 2001" en onze pièces, sur le thème des inventions et des découvertes d'hier et d'aujourd'hui au service de l'humanité. Elle regroupe autour de l'art de la tapisserie des artistes d'horizons divers, comme Philippe Favier ou Reza Farkhondeh.

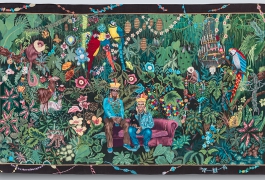

La commande publique ou des initiatives privées permettent d’importants tissages confiés à des artistes de renom : Robert Combas, Hervé Di Rosa, Fabrice Hyber ou Gérard Garouste.

Pour la Cité de la tapisserie, la priorité est de renouer des liens avec toutes les formes de création contemporaine afin qu’illustrateurs, designers, architectes d’intérieur, rejoignent les plasticiens et innovent en termes d’usages, de conception, redynamisant la tapisserie et sa place sur le marché de l’art. Car, désormais, la création artistique liée à la production de tapisseries est multiforme : peinture, dessin, photographie ou imagerie numérique, en passant par la sculpture ou l’architecture.

Ainsi, depuis 2010, l’appel à projets du Fonds régional pour la création de tapisseries contemporaines permet chaque année de doter la tapisserie d'Aubusson d’un signal fort, lisible à la fois par les publics de l’art contemporain et par le grand public, à travers la sollicitation de créateurs de talent, héritiers du mouvement de la tapisserie de peintre du XXe siècle. Les appels à projets ont permis à la Cité internationale de la tapisserie d'alimenter la collection contemporaine en sélectionnant et en faisant tisser des maquettes originales parmi des centaines de propositions.

Le Fonds régional pour la création de tapisseries contemporaines permet également à la Cité de la tapisserie de dynamiser la création et la collection contemporaine par la mise en œuvre de projets spécifiques, des créations en partenariat avec d'autres institutions, des galeries, à travers des commandes à des artistes ou designers : Tapisserie du Centenaire 14-18, collection de mobilier, œuvres tissées des artistes Clément Cogitore ou eL Seed...

Au-delà de la constitution d'une collection de référence, le Cité de la tapisserie a également un rôle d'aide à l'édition de tapisseries. Elle encourage la mise en œuvre de tissages dans les ateliers d'Aubusson-Felletin par des particuliers, des entreprises ou des institutions, en les mettant en relation avec les artisans de la région et en leur proposant un suivi technique pour mener à bien leur projet d'acquisition d'une œuvre tissée.

L'appel à création annuel permet notamment de mettre en avant un catalogue de projets artistiques exploitables pour des tissages à Aubusson-Felletin : Laurent Grasso, Marlène Mocquet, Philippe Rahm, Perrine Vigneron... Les projets lauréats, tissés pour le Fonds contemporain de la Cité de la tapisserie, peuvent faire l'objet de retissages, dans la limite de 8 exemplaires.

Le XXe siècle est une période de bouleversements, où la tapisserie conforte son lien avec la création d'avant-garde. Des institutions comme l’École Nationale d'Arts Décoratifs d’Aubusson et des personnalités comme Antoine-Marius Martin (directeur de l'École), Marie Cuttoli (collectionneuse et éditrice textile) y jouent un rôle de premier plan. Mais l’histoire a surtout retenu un nom : le peintre Jean Lurçat, fondateur du renouveau de la tapisserie à partir des années 1940.

L’École Nationale d'Art Décoratif d’Aubusson

En 1884, l’École municipale de dessin d’Aubusson fondée au XVIIIe siècle (dans le mouvement de réforme de la manufacture royale de tapisserie), devient École Nationale d’Art Décoratif aux côtés de celles de Paris et Limoges, avec un même directeur, Auguste Louvrier de Lajolais (1829-1908). Celui-ci s’appuie sur les professeurs de Paris pour fournir des modèles aux deux écoles de province.

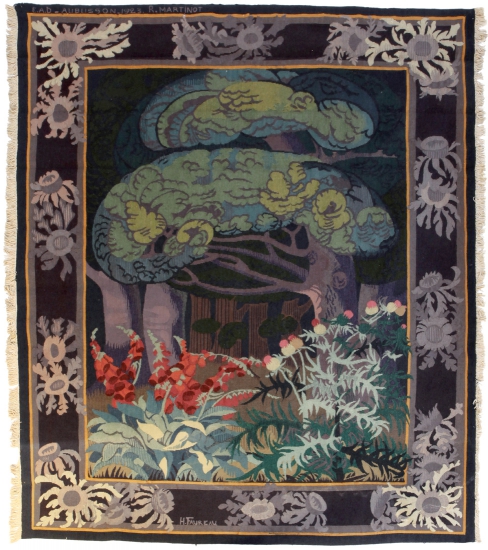

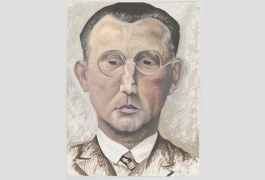

L’École, dite ENAD, joue un rôle considérable dans le renouveau de l’art et de la technique de la tapisserie au XXe siècle. L’École dispense des cours de tissage de basse lisse, de haute lisse et de broderie "sarrasine", connue aussi sous le nom de broderie au point d'Aubusson. Des artistes de renom fournissent des cartons : Pierre-Victor Galland (1822-1892), peintre décorateur ; Charles Genuys (1852-1928), architecte en chef des monuments historiques ; Henry de Waroquier (1881-1970), peintre et graveur, professeur à l’école Estienne à Paris.

L'École d'Art Décoratif renouvelle la tapisserie

Dès 1917, le nouveau directeur de l’École d’Aubusson, Antoine-Marius Martin (1869-1955), souhaite faire évoluer l’art de la tapisserie :

- Renouveler les modèles en allant chercher différents peintres de son époque notamment des postimpressionnistes ;

- Retenir dans les tapisseries médiévales des caractéristiques transposables à la modernité : réduire le nombre de couleurs, tisser avec des fils beaucoup plus gros, utiliser une écriture technique affirmée (battages, rayures, liserés, etc.).

Il remplace les cartons peints (modèles pour les lissiers), par des cartons à l’encre dits "à tons comptés ", qui sont désormais des dessins au trait délimitant les différentes surfaces de couleurs.

Ainsi, très tôt, il va théoriser et publier les principes de ce qu’il appelle la Rénovation de la tapisserie, 20 ans avant l’artiste Jean Lurçat, considéré depuis les années 1940 comme l’inventeur de cette Rénovation.

Exposition internationale des Arts Décoratifs, Paris, 1926

En 1925, Antoine-Marius Martin, directeur de l’École d’Aubusson, présente ses recherches de renouveau de la tapisserie sur un stand au Grand Palais lors de la prestigieuse Exposition internationale des Arts Décoratifs. Le public y découvre des travaux d’élèves totalement inédits, s’étonne de la grosseur des fils employés mais entrevoit aussi la modernité de ces jeunes créations.

Les peintres cartonniers

Le successeur d'Antoine-Marius Martin, Élie Maingonnat (1892-1966), poursuit jusqu’en 1958 la même dynamique, avec dès 1937 l’artiste Jean Lurçat et ses suiveurs.

Les nouvelles recherches conduites au sein de l’École Nationale d’Art Décoratif d’Aubusson durant les années 1920 débouchent sur un mouvement de peintres connaissant les techniques de la tapisserie et qui sont auteurs de leurs propres cartons adaptés au tissage. Ainsi, l’interprétation textile, base de l’art de la tapisserie, est ici fortement maîtrisée par l’artiste.

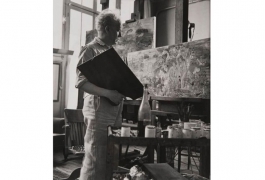

Les débuts de Jean Lurçat (1892-1966) à Aubusson

Au début du XXe siècle, Jean Lurçat est un artiste rattaché au mouvement surréaliste. Sa peinture connaît un certain succès, sa mère et sa première épouse (Marthe Hennebert) lui réalisent des tapisseries monumentales à l’aiguille.

Pour l’éditrice et collectionneuse Marie Cuttoli, il dessine des tapis et un premier carton de tapisserie est tissé à Aubusson en 1931. En 1937, il découvre le travail innovant de l’École Nationale d’Art Décoratif d’Aubusson, ainsi que la tenture du 16e siècle, dite d’Anglards-de-Salers, qui l’impressionne. L’année suivante, il est profondément marqué par la tenture de l’Apocalypse à Angers. En 1939, le directeur des Manufactures nationales, Guillaume Janneau, lui confie la commande d’un ensemble mobilier avec tapisserie (tissé aux Gobelins) et une mission à Aubusson : trouver un nouveau genre de décor. Les modèles créés sont remarqués par la force de leur expression et par leurs couleurs vives, peu nombreuses.

Jean Lurçat relance la production des ateliers

Jean Lurçat est un grand acteur du renouveau de la tapisserie au XXe siècle. Il a joué un rôle économique particulièrement important par le nombre de commandes qu’il a suscitées, contribuant à une relance des ateliers et à de nombreuses embauches.

Il a par ailleurs très fortement médiatisé Aubusson et a amené à la tapisserie de nombreux autres artistes (Dom Robert, Marc Saint-Saëns, Mario Prassinos, Robert Wogensky, Michel Tourlière, Mathieu Matégot, etc.), créant une très forte émulation à Aubusson.

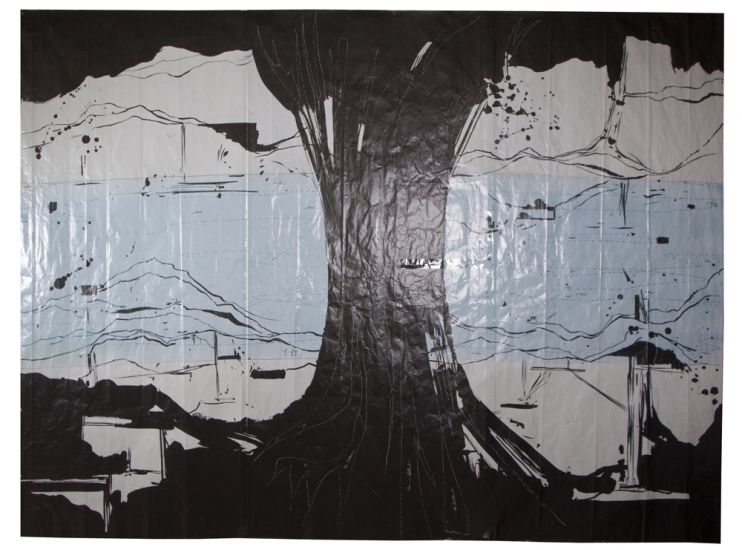

Ses tapisseries aux couleurs très vives ont le plus souvent un caractère monumental destiné à habiller les architectures modernes. Son univers symbolique joue sur les quatre éléments, les règnes végétal et animal, la place de l’homme dans le cosmos. L’artiste met en image des écrits poétiques (d’Éluard, Aragon, Tzara, Desnos, etc.) et revendique dans ses tissages l’engagement de la Résistance dans la Seconde Guerre mondiale. Son graphisme est caractéristique et certains motifs comme les soleils et les coqs en sont des incontournables.

Le rôle de Marie Cuttoli, éditrice de tapisseries

Marie Cuttoli (1879-1973) est une femme de forte personnalité, collectionneuse des avant-gardes du début du XXe siècle, amatrice de tapisseries et marchande d’art. Elle ne s’intéresse pas aux artistes "officiels" de l’École Nationale d'Arts Décoratifs à Aubusson. Profitant de la nomination de son mari, Paul Cuttoli, comme préfet en Algérie, elle y installe une manufacture de tapis, Myrbor. Elle confie la création des modèles à des artistes contemporains (Fernand Léger, Jean Lurçat).

À partir de 1928, elle fait réaliser des tapisseries d’Aubusson en passant commande à plusieurs artistes : Lucien Coutaud, Jean Lurçat, Georges Rouault, Pablo Picasso, Georges Braque, Le Corbusier, Raoul Dufy, Man Ray, etc. Elle fait notamment travailler l’atelier Marcelle Delarbre à Aubusson. Les tissages partent immédiatement vers sa collection parisienne, ou vers les États-Unis où elle organise en 1939, une importante exposition itinérante avec l’aide du collectionneur Albert Barnes et de la conservatrice du musée de San Francisco. Cette exposition et les catalogues qui l’accompagnent vont développer une clientèle américaine sensibilisée à la tapisserie des peintres de l’avant-garde française. L'impact est tel qu'aujourd'hui encore, aux États-Unis, "aubusson" est souvent employé comme nom commun pour désigner un tapis ras.

Les tapisseries de peintres : de grands artistes font tisser à Aubusson

Il existe alors un second courant qui marque le XXe siècle, avec des artistes qui font réaliser ponctuellement des tapisseries et se lient au besoin à un cartonnier chargé d’adapter leur œuvre d’origine à la tapisserie d’Aubusson.

Pierre Baudouin, un interprète au service des artistes

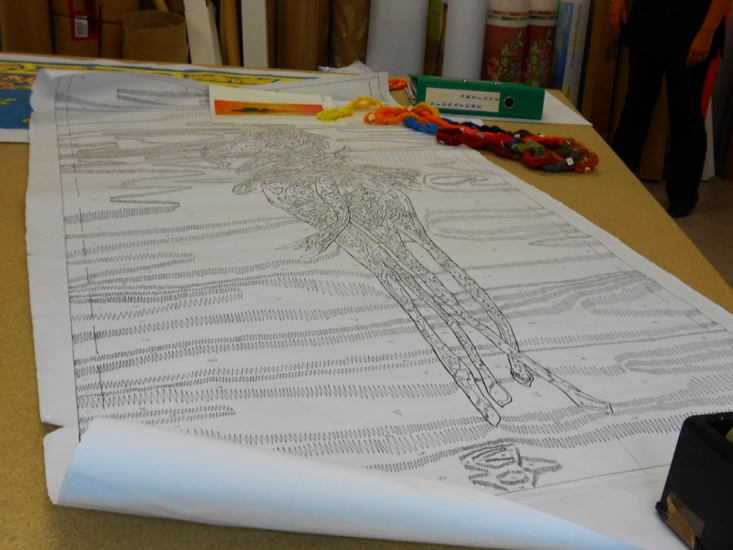

Pierre Baudouin (1921-1970) est artiste, enseignant à Aubusson et à Paris au lycée de Sèvres. En 1946, il découvre la tapisserie et s’éprend de la problématique de la transcription textile d’une œuvre artistique non conçue au départ pour devenir un tissage. Il devient un spécialiste dans ce domaine en mettant au point les cartons de tapisseries à partir d'œuvres originales (souvent des estampes ou des peintures de petits formats). Il choisit la texture des tissages (grosseur du point) et dirige la teinture des laines.

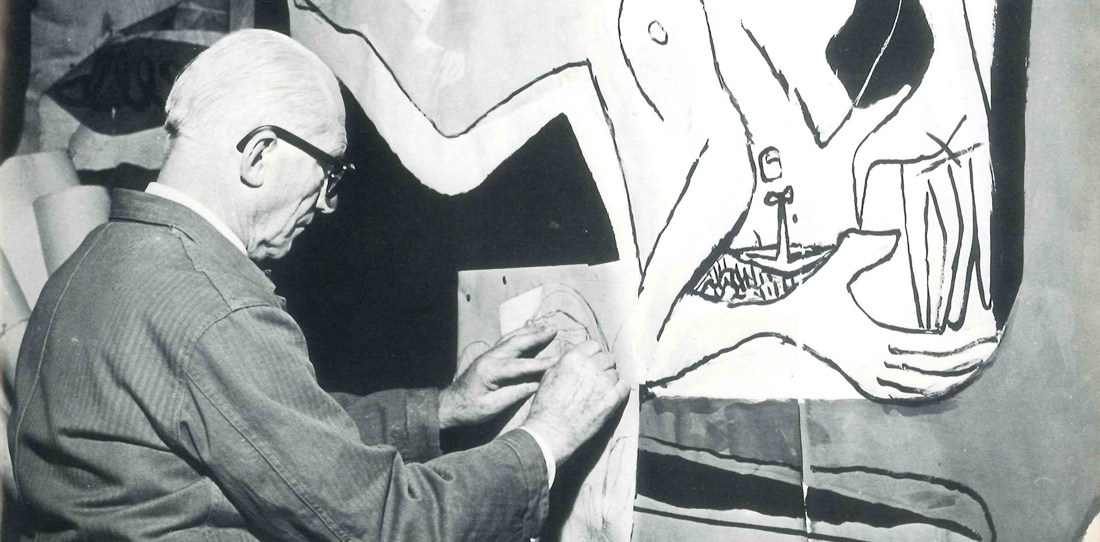

Il travaille tout d’abord avec Henri-Georges Adam puis pour Le Corbusier, dont il devient l’assistant dans la réalisation d’œuvres tissées. Il met au point des cartons pour Georges Braque, Alexander Calder, Jean Arp, Pablo Picasso, André Beaudin, Max Ernst, Maurice Estève, Charles Lapicque, etc. Les tissages sont des transpositions subtiles et pertinentes. Grâce à l’intelligence et à la justesse du travail d’adaptation de Pierre Baudouin, les artistes sont toujours restés pleinement auteurs de leurs œuvres tissées.

La galerie Denise René, engagée dans l'abstraction

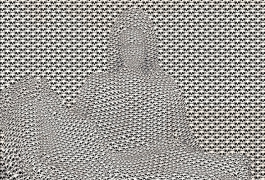

En 1951, Denise René, galeriste à Paris spécialisée dans l’art abstrait et l’art optique, commence à éditer des tapisseries avec la volonté de créer des pièces inédites et expérimentales. Pour produire ces œuvres nouvelles, elle entre en relation avec François Tabard, chef de l’un des plus importants ateliers de tapisseries d’Aubusson.

La cheville ouvrière de cette aventure est Victor Vasarely, peintre de l’art optique. C’est lui qui établit pour lui-même et pour les artistes, les cartons à partir des maquettes originales en utilisant la technique de l’agrandissement photographique.

Les artistes habituels de la galerie sont Dewasne, Deyrolle, Herbin, Magnelli, Mortensen, Pillet, et Vasarely, associés à des célébrités telles que Arp, Taeuber-Arp, Kandinsky, Léger, Le Corbusier. Après une première exposition en juin 1952, plusieurs autres ont lieu à Paris ou New York, incluant encore de nouveaux artistes comme Albers, Agam, Sonia Delaunay, Van Doesburg, Bloc, etc. La tapisserie abstraite connaît là un plein développement.

Les minitapisseries

En 1960, Pierre Baudouin (cartonnier) et Jacques Lagrange (artiste) organisent une exposition de tapisseries coptes prêtées notamment par le Louvre, à la Galerie d’Aubusson (rue de Grenelle à Paris) avec André de Persine, propriétaire des lieux.

Frappés par la puissance plastique émanant de ces petits formats, ils convainquent plusieurs artistes de créer des projets de petites tailles : Arp, Braque, Calder, Edelmann, Gischia, Lagrange, Picasso...

Les tissages de ces petits formats débutent dès 1960. Ils sont techniquement exigeants, car à cette échelle la moindre imperfection peut être visible.

La transformation de l'ENAD d'Aubusson

À la fin des années 1960, Michel Tourlière (1925-2004) fait construire le bâtiment actuel de l’ENAD d'Aubusson, avec le projet d’une institution appuyée sur l’excellence de la formation de lissier et une grande ouverture à l’international. Dans les années 1990, fusionnée avec celle de Limoges, l'ENAD d'Aubusson s’engage dans le cadre d’une concurrence européenne des écoles de création, ne retenant pas la perspective du design textile comme évolution possible de l’enseignement de la tapisserie. Les ressources pédagogiques sont par la suite transférées à Limoges, aboutissant à la fermeture inéluctable de l’établissement. Le bâtiment connaît aujourd'hui un nouveau souffle à travers la création de la Cité internationale de la tapisserie.

Le XIXe siècle est marqué par l’émergence de grandes manufactures, dirigées par des capitaines d’industrie. La décoration intérieure prend de l'importance dans les expositions des produits de l’industrie puis aux expositions universelles, au cours desquelles les manufactures présentent leurs plus belles réalisations.

La période révolutionnaire provoque une forte crise de l’activité. Mais dès le début du XIXe siècle la reprise est spectaculaire avec le développement de grandes manufactures qui regroupent pour la première fois tous les savoir-faire nécessaires à la réalisation des tapis et tapisseries, depuis la peinture des cartons/modèles, la teinture, jusqu’au tissage. La famille Sallandrouze est à l’origine de cette industrialisation avec la plus grosse entreprise.

Le siècle est ainsi marqué par de grands établissements qui vont désormais dominer les petits ateliers et laisser une empreinte architecturale dans la ville.

En essor continu depuis le milieu du XVIIIe siècle, la production de tapis au point noué et de tapis ras s’intensifie pour dépasser celle des tapisseries murales. Au début de la décennie 1860, 2220 ouvriers sont occupés à la production de tapis à Aubusson. Les tissages d’ameublement (garnitures de fauteuils, de canapés, rideaux, écrans de cheminée, etc.) connaissent eux aussi un fort développement.

Paradoxalement, l’histoire du tapis et de la tapisserie au XIXe siècle reste à écrire avec une production éclectique encore mal connue (néoclassique, néo-gothique, orientaliste).

La création de l’École Nationale d’Art Décoratif d’Aubusson en 1884, l'une des trois premières en France avec celles de Paris et de Limoges, marque un nouvel essor.

Après la période difficile de la révocation de l'édit de Nantes à la fin du XVIIe siècle, le XVIIIe siècle et son nouveau souffle décoratif est une période de prospérité commerciale pour les manufactures.

La réforme de la Manufacture royale

À la suite de la révocation de l’Édit de Nantes la manufacture est très mal en point : mauvaise qualité des tissages et des teintures, faible niveau artistique des cartons.

Durant les années 1720, l’administration royale met en œuvre avec la profession, une profonde réforme de la manufacture royale qui aboutit à de nouveaux statuts en 1731. Ce qui permet d’engager un véritable essor technique, artistique et commercial de la manufacture qui rayonnera sur l’Europe entière.

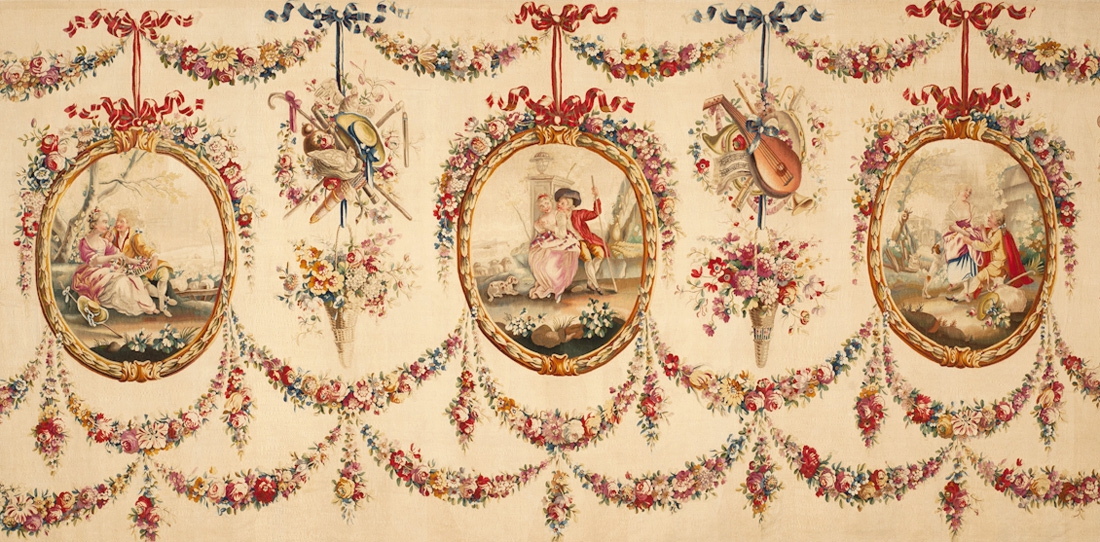

Un peintre du roi est enfin nommé à Aubusson pour y apporter annuellement ses nouveaux cartons inspirés de l’actualité artistique parisienne : Jean-Joseph Dumons (1687-1779). La production de tapisserie s’appuie alors sur l’adaptation de grands modèles créés par Boucher, Watteau, Oudry ou Huet.

Rapidement la prospérité retrouvée amène les fabricants à se procurer leurs propres modèles, auprès d'artistes d'Aubusson comme Finet, Barraband ou Roby, qui réalisent bientôt eux-mêmes des cartons en grisaille – peinture ton sur ton, en camaïeu, utilisant plusieurs niveaux de gris, du blanc au noir, pour donner une illusion de relief. L’offre artistique se diversifie.

Le goût se transforme complètement par rapport au XVIIe siècle, les nouvelles compositions sont plus simples, créées avant tout dans un souci décoratif. Le siècle des Lumières préfère aux grandes scènes héroïques des sujets plus profanes : des paysages champêtres et riants, du pittoresque, des verdures et scènes orientales (les "chinoiseries"), des scènes colorées de jeux d'enfants ou de la vie paysanne... La mythologie est réadaptée dans un style galant, on cherche plus à plaire et à émouvoir.