Recherche et innovation

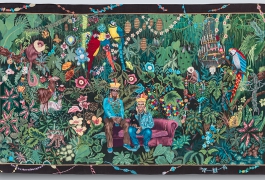

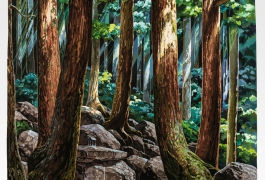

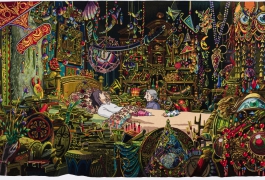

La Cité se veut un lieu d’expérimentation et d'innovation, de réflexion, sur la tapisserie en tant qu’art, sur de nouvelles pistes d'usages (notamment dans le domaine du design et de l'architecture), de nouveaux matériaux, de nouvelles sources iconographiques, pour stimuler la création et soutenir la filière économique.

C'est aussi un centre d’étude et de recherche, pour la formalisation et la conservation du savoir-faire, voire pour faire resurgir des techniques anciennes. Il s'agit de faire concorder des programmes d'expérimentation et de recherche avec la présence d'un pôle professionnel et de ses ateliers.

Le chantier des collections

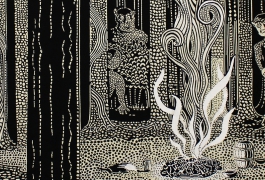

La réhabilitation du bâtiment est menée en parallèle d'un travail sur les collections de l’École nationale d’Arts décoratifs (ENAD) d’Aubusson, devenue par la suite École nationale supérieure d’Art (ENSA) Limoges-Aubusson. Ces travaux d’élèves représentent depuis 1884 les orientations pédagogiques des directeurs successifs.

Retracer l’histoire d’une production

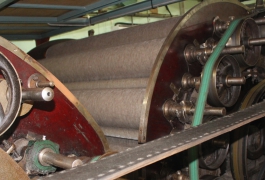

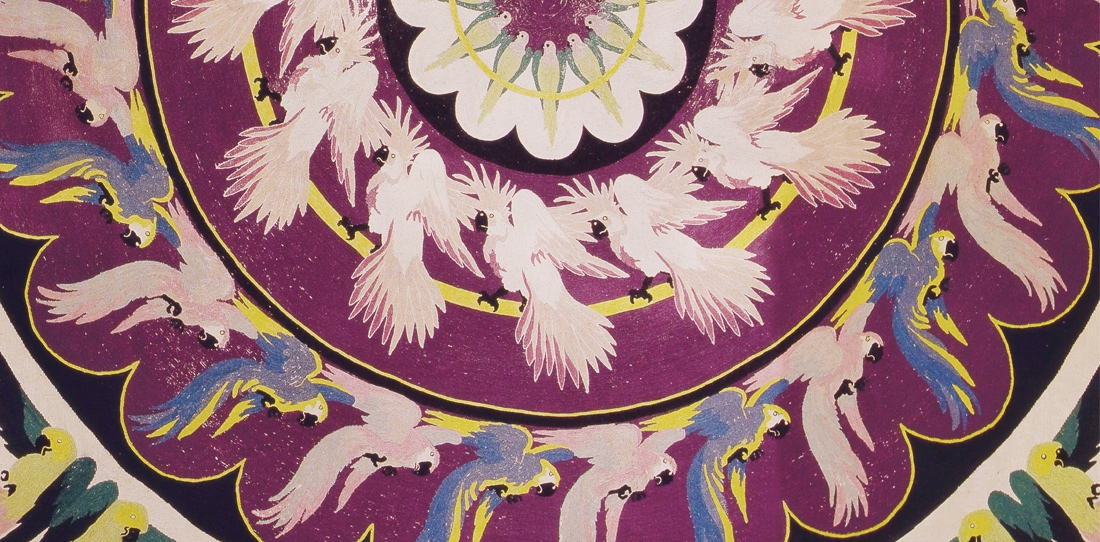

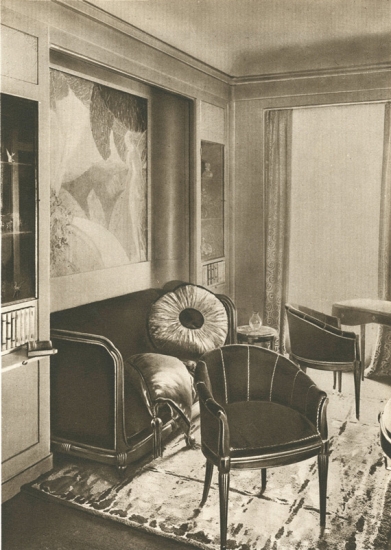

En 1884, l’école d’art d’Aubusson devient l’une des trois écoles d’État de l’époque, avec Paris et Limoges, avec le même directeur, Auguste Louvrier de Lajolais (1829-1908) : cours de tissage (basse et haute lisse), étude des modèles anciens et l’adaptation de la plante et de la fleur aux compositions ornementales.

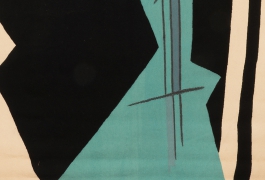

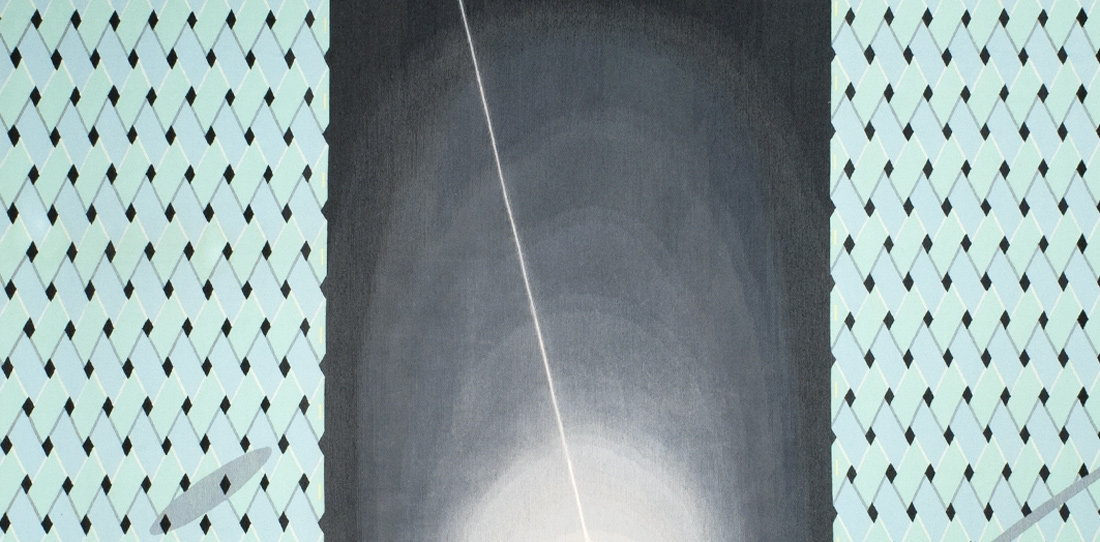

Après la première guerre mondiale, Antoine Marius-Martin (1869-1955) repense la pédagogie : réduction du nombre de couleurs, travail avec des fils plus gros, mise au point d’un système de carton numéroté codant chaque couleur, prémices des deux grands mouvements du XXe siècle (les cartonniers et la tapisserie de peintre).

Son successeur, Élie Maingonnat (1892-1966), poursuit jusqu’en 1958 la même dynamique, avec, dès 1937, l’artiste Jean Lurçat et ses suiveurs.

Dans les années 1960, Michel Tourlière (1925-2004) fait appel aux architectes Danis et Caradec pour construire le bâtiment actuel, avec le projet d’une institution appuyée sur l’excellence de la formation de lissier et une grande ouverture à l’international.

Dans les années 1990, l’ENAD d’Aubusson et celle de Limoges sont fusionnées en une entité : l’ENSA Limoges-Aubusson,

En 2009, le site d’Aubusson est fermé et le bâtiment est transféré à la Cité de la tapisserie.

Le 28 mars 2012, le Conseil d’administration de l’ENSA décide de déposer la collection de l’ENAD à la Cité internationale de la tapisserie, à qui revient maintenant le travail de documentation des collections.

Un chantier des collections, qu’est-ce que c’est ?

Un chantier des collections consiste en une chaîne opératoire dont le but est de mettre à niveau la conservation et la documentation des pièces d’une collection publique.

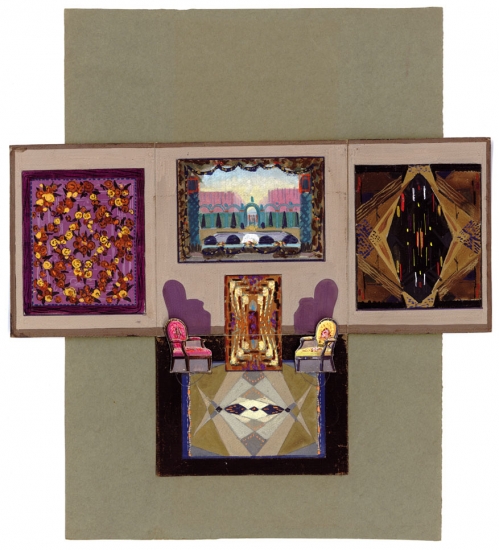

Après le dépoussiérage de chaque œuvre, un constat d’état est établi, au sein d’une fiche technique la plus complète possible comprenant notamment le titre (s’il y en a un), le numéro d’inventaire et une ou des photographies documentaires. Toutes ces informations sont versées dans le logiciel de gestion des collections. Les œuvres sont ensuite conditionnées à l’aide de matériaux stables dans le temps pour assurer leur conservation. L’objectif est de rendre exploitable cette collection, par exemple pour l’enseignement.

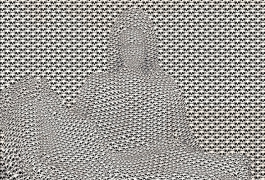

En parallèle de l'inventaire des innombrables échantillons de tissages d'élèves, des cartons de tapisserie, maquettes, études préparatoires, l’ensemble des archives et correspondances d’artistes est inventorié dans l’optique d’une campagne de numérisation.

À lire aussi

Le chantier pas à pas

Le nouveau musée de la tapisserie au sein de la Cité de la tapisserie ouvrira ses portes au début de l'été 2016 dans le bâtiment de l’ancienne École Nationale d’Arts Décoratifs d’Aubusson, réhabilitée à cet effet. La Cité vous propose de suivre les grandes étapes de son chantier.

Work-in-progress.

Selon le projet de l’Agence Terreneuve, la monumentalité, la luminosité, les façades rythmées et la vue exceptionnelle sur Aubusson sont conservées. Par la conservation ou le recyclage d’un maximum d’éléments, les espaces sont optimisés, s’inscrivant dans la géométrie du bâtiment existant. La surface est augmentée grâce à la création d’un niveau inférieur. Les scénographes Frédérique Paoletti et Catherine Rouland investissent cette surface d’exposition triplée en proposant une muséographie inédite, immersive et interactive. L’internat est quant à lui démoli pour créer un parking visiteurs à l’arrière du bâtiment.

L’internat grignoté

La démolition par grignotage consiste en la destruction progressive du bâtiment de haut en bas, à la pelle mécanique. Les déchets et gravats sont ensuite broyés. Dans le même temps, les matériaux (ardoises, béton, plâtres, ...) récupérés sont triés pour être recyclés.

Le bâtiment grignoté par une pelle de 20 mètres de haut dont la mâchoire exerce une pression de 8 tonnes par cm2.

La restructuration du bâtiment principal

Le chantier de réhabilitation a débuté à l’automne 2014. Le bâtiment est entièrement réaménagé. L'espace nécessaire à la création de la Nef des tentures (parcours permanent) est obtenu par le terrassement d'un niveau inférieur à la place de l'ancienne administration et du préau de l'école.

Vue générale du chantier à l’automne 2014. Début du terrassement de la future Nef des tentures, janvier 2015.

La Nef des tentures entièrement dégagée, pose des "prémurs", juillet 2015. Les murs de la Nef montés, pose du chauffage au sol sur la dalle, septembre 2015.

Les façades se parent des couleurs de la Cité internationale de la tapisserie, octobre 2015.

L'UE et la Région Limousin investissent sur ce projet.